.

.

関西漫才で、圧倒的な人気を得ていたのが、横山やすしでした。確かに、問題児でしたし、漫才の稽古も好きではなかったのです。ところが相方の西川きよしの忍耐強いpartnershippで、稽古に引っ張り出したのだそうです。

アドリブなのか、むちゃくちゃに勝手に、調子に乗って喋くっていた様に見えたのですが、あれだけの人気を得た芸のためには、忍耐強い稽古があったからでした。何と一つの演目のためには、40回も重ねた稽古があったと、西川きよしが言っていました。あの二人の芸は稽古の賜物だったのです。

私は、キリストの教会の責任を、宣教師さんから受け継いで、牧会という奉仕をさせて頂き、主に日曜日ごとの礼拝の中で、説教者として長く生きてきました。週日には、聖書研究会もあったでしょうか。特に日曜日に、来る一週一週ごとに、説教壇に立つという奉仕は、けっこうきついものでした。

宗教改革以降、教会の礼拝では、祈りと讃美と献金と、そして説教がなされてきていました。ジュネーブの宗教改革者のジャン・カルバンは、礼拝の中で、「主の日」と言われた日曜日ごとに、それを実行し、聖書を、章ごとに講じる「講解説教」をしたのです。会衆は、それを神のことばとして聞きました。

日曜日の説教作りで、朝になっても作り上げられないままのことが、たまにありました。そのまま説教壇に立ったこともありました。構想や思想がわかず、筋道をつけての準備も、説教のまとめもできないのです。一週間のサイクルで、新しい説教を、聖書をテキストにして作るのですが、それは簡単ではありませんでした。

『今日の説教を聞いて、死のうと思ってやって来ました!』と、死の覚悟をして来られる方もおいでなのです。だったら、命懸けで、説教の準備をしなければならないからです。笑いをとろうとして説教を作っていましたら、家内に注意されたことがありました。笑わせるのが説教ではなく、「いのちのことば」を、彼女は宣教師から聞き続けてきたからでした。

神の言葉、思想、想いを、そして命に預かるために、愛兄姉がおいでなのです。説教の巧者と評され、聞き手を話しに引き込むことに長けていたスポルジョンは、バプテスト派のロンドンにあったタバナクル教会の牧師さんでした。

このスポルジョンが、説教を終えて、教会のドアーを出て、家に帰ろうとしていた時、前を歩いていた二人の兄弟が、『今日のスポルジョン牧師の説教は良かった!』と言うのを耳にしたのです。それでスポルジョンさんは、踵を返して教会の建物に戻って、祈ったのだそうです。

『今日の説教で、あなたではなく、自分を印象付けてしまったようで、本当にごめんなさい!』と、悔いて謝ったのだそうです。『あなたの説教は、つまらない。お隣の街の牧師の様に、上手に話されてはどうででょうか!』と臆面もなく言って、教会をさって行ったしまいがいたことを、ある牧師さんにが言っておいででした。

とても感動して読んだ本があって、その著者を訪ねたことがありました。自分の説教をカセットテープに録音したのを持参して、牧会相談に上がったのです。その方は、独学で聖書を学んだ方でした。こう言われたのです。

『上手な説教をされたのは、救世軍の山室軍平でした。この方は、同じ説教を繰り返されたのです。ところが聞くたびに違っていて、いつも会衆に、新しい主への感動を与えていたのです。』と。

スポルジョンも山室軍平も、その牧師さんも、みことばに啓示されている、イエスさまを、難しくなく、簡明に話して、愛兄姉を養ったのです。良い牧者が、きれいな水と栄養豊富な牧草に導く様にしてでした。見本は、イエスさまだったのではないでしょうか。神学や教理ではなく、「いのち」を語ったのです。あの若い日に訪ねた牧師さんへの私の弟子願望は、返事を頂けないままで終わりました。

.

.

.

『私たちは、知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように、確かに現れ、大雨のように、私たちのところに来、後の雨のように、地を潤される。(新改訳聖書 ホセア6章3節)』

イエスさまが、どなたかを知ることこそが、儀式偏重から、宗教改革者が回復した「説教」だったのです。「賛美」も、みことばを歌うことも、回復されて、今に至っています。私を導いてくださった宣教師さんの愛唱コーラスは、

♫ ほふ(屠)られた子羊(こそ)は 力と富と知恵と勢いと 誉と栄光と賛美とを受けるにふさわしい(お)方です 🎶

と、「ヨハネの黙示録5章12節」に、ご自分でメロディをつけて、祈り会にも聖書勉強会の時も、礼拝にも、よく賛美して、主イエスさまを褒め称えておいででした。今、それを思い出して、時々口ずさんで、私は賛美するのです。良き賛美を受けるのふさわしいお方が、イエスさまだからです。

.

.

.

『賛歌。新しい歌を主に歌え。 主は 奇しいみわざを行われた。 主の右の御手 聖なる御腕が 主に勝利をもたらしたのだ。(詩篇98篇1節)』

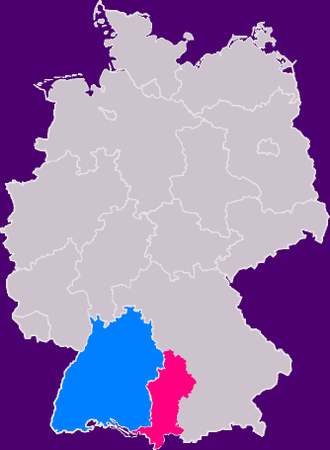

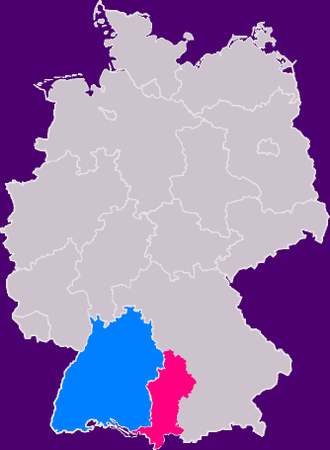

ある方に紹介された牧会者に、ドイツのシュバーベン地方(メットリンゲン)で牧会をした父ブルームハルトがいました。一人の教会の姉妹であるゴットリービン・ディトウスが、霊的な束縛を受けていて悲惨な状態でした。そんな彼女に働く悪霊との対決を、村の村長さんや教会の長老さんたちと決心します。その霊的戦いの終盤に、天から与えられた詩に、当時はやっていたメロディーを加えて、賛美したのです。

🎶 イエスは勝利の王である、

イエスはすべての敵を征服した。

全世界はやがて、圧倒的な愛により

イエスの足下にひざまずく。

イエスは我らを御力をもって導き、

暗闇から輝かしい光へともたらす。♬

この賛美で、霊的な自由を与えられた、その教会の姉妹だったゴットリーベンが別な所で、同じ歌詞とメロディで賛美していたのです。父ブルームハルトの働きを継承し、バート・ボルの教会で牧会した、子クリストフ・ブルームハルトも、この「天来の勝利者の賛美」を歌い続けたのです。

ヤスキヨコンビの40回の漫才の稽古のあったことに驚かされました。一回の説教を、40回も繰り返してから、説教壇に上がったことは、私にはありませんでした。次に、説教する機会が与えられたら、それほどの真剣さ、必死さでしたいと思うのです。ある説教者は、全く準備をしないで、講壇に立つのだそうです。立ったら、聖霊なる神さまが、話すべき内容を、啓示してくださるからなのだそうです。

でも、そういった説教は、稀なことなのです。この方は、同じことしか、同じ思想しか話しませんでした。やはり周到な準備をして立つのが好いのです。そういった姿勢に、会衆は応答し、教会の主は喜ばれることでしょう。

けっきょく自己満足ではいけないからです。主は、自在に話されたのです。深い祈りや黙想、いえ父なる神との交わりがあって、御父から与えられたことば、御父のみ思いを、イエスさまは語られたのです。いのちの付与者としてでした。それで、聞いた人はいのちを得たのです。

(ウイキペディアの「ドイツのシュバーベン地方」、「バート・ボルのクア・ハウス」、「Christian clip artsのイエスさま」です)

.