.

.

良くても悪くても、日本は欧米、とくにアメリカ合衆国との関わりが、幕末以来、求められ続けています。黒船が浦賀沖に現れ、国を挙げて衝撃を受けたのが発端だったと言えるでしょうか。捕鯨船の寄港を求めるアメリカ大統領の親書を携えての来航でした。多分、その使者がペリーで、「ペルリ」という名前は、日本人が初めて知ったアメリカ人の名前だったことでしょう。

今回、新総理に、高市早苗さんが就かれて、日米が“ win-win ”の関係なのだそうで、その良い関係が保たれて、世界中に起こっている衝突や危機が避けられるための努力がなされていくなら、それは素晴らしいことにちがいありません。Leaderのみなさんには、まっすぐに、この国を導いてほしいと願って祈るのみです。

そんな公的な接触以降、有為の青年たちが、イギリスやアメリカに渡って、学んで帰ってきて、近代日本を築き上げてきたわけです。ヘボンなど、医師や技術者や宣教師として、幕末に日本にやって来た人たちがありました。難船で救助されアメリカに渡って、英語を習得して通訳として活躍したたジョン万次郎がいて、さらに留学した新島襄、内村鑑三、津田梅子などは、次代を担う青年たちへの教育を始めて行きました。政治や殖産興業のための事業、さらには社会事業に至るまで、精一杯に生きてきたのです。そんな中で、キリスト教的な感化を強烈に受けた青年たちも多くいたのです。

日本が、列強と肩を並べようと躍起になって、結局は、アメリカを代表とする列強と、戦争に突入してしまいます。そして敗戦の憂き目を味わって、不落の日本列島が、アメリカ軍の猛攻で壊滅的な状況に置かれたのです。そんな戦後まもまく、朝鮮戦争での特需、児童の栄養援助や物品援助のLALA物資の供与などがあって、かろうじて戦後復興を遂げることができました。

その奇跡的な復興が遂げられたのは、戦勝国アメリカ合衆国から援助と、困難から立ちあがろうとした日本人の独特な不屈さ、日本人特有の苦しい中でも笑えるような柔軟さがあったからでしょうか。かく記す自分も、進駐軍の米兵に、“Give me chocolate!”とおねだりした時代の子でした。実は、その屈辱的な子どもの頃の出来事への反動で、十代になって予科練や海軍兵学校に、時代錯誤のように憧れ、軍歌を覚えては歌って、日本主義の子になろうとしていたのです。そんな偏向の私を見捨てなかった、創造者で赦しにあふれた神さまと出会って、取り扱われたのです。なんとアメリカ人宣教師のもとで、8年間、その日本主義の亡霊から解き放つ作業があって、取り扱われたのです。

子どもたちの最終教育のために、アメリカに送ることができ、民主主義とキリスト信仰を、学校と教会とで学ぶ機会が備えられたのです。アメリカ人と日本人の血を引く牧師さんと出会い、『わたしがお子さんたちの面倒を見ましょう!』と言って、長男と次女の二人を、15歳で次々と面倒をみてもらいました。長女と次男も、ハワイや北米の街で教育を受けることができたのです。

母は、島根県出雲市で伝道されたカナダ人宣教師との出会いで信仰者となっています。家内の母親も、アメリカ人宣教師と戦後になって出会って、信仰者となっているのです。15で昭和初期に信仰者となった母と、戦後信仰者となった義母をおばあちゃんとする、私たちの子どもたちは、その同じ信仰を継承していていることになります。

.

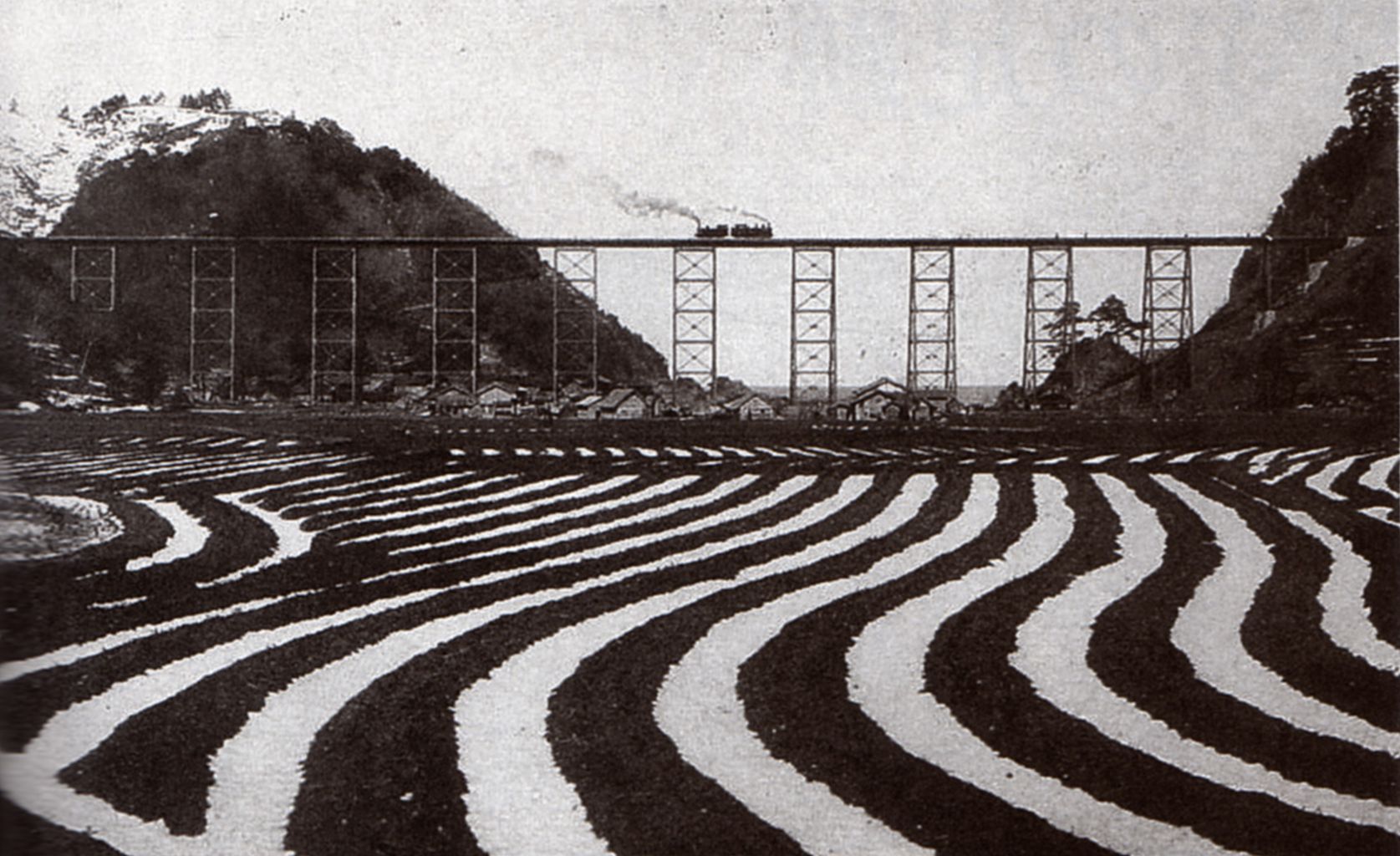

今、戦争に巻き込まれた職業野球人たち(今のNLB日本プロ野球機構)について触れた本を読んでいます。アメリカのハワイ州の真珠湾に、1941年12月9日に爆撃機で攻撃を加えて、太平洋戦争が始められてしまいます。戦時中の日本の野球界は、敵性言語の使用が禁じられ、GIANTSは〈巨人軍〉に、ストライクは〈ヨシ一本〉に、野球用語が変更されたのです。そのあたりの経緯が、その本に、次のように記されています。

「日本野球連盟は、日本野球の確立という言葉を、しきりに用いているが日本野球というものはすでに確立されているにである。・・・アメリカの国技であり、、競技であるなどと考える事は、余計な偏見であって、今更日本野球の確立などという必要は少しもない・・・球団名を日本化にするとか、連盟旗、球団旗を日本字にするとかは、しよう末節の問題だから、敢えて悪い事とは言わないが、規則の日本化を実行するというのは、どういう意味か明瞭では無いが、まことに不可解の話である。・・・それは最早野球競技ではなく、他の異なった競技となってしまうのである・・・(『野球界」30巻24号、昭和15年12月15日 鈴木宗太郎記)」

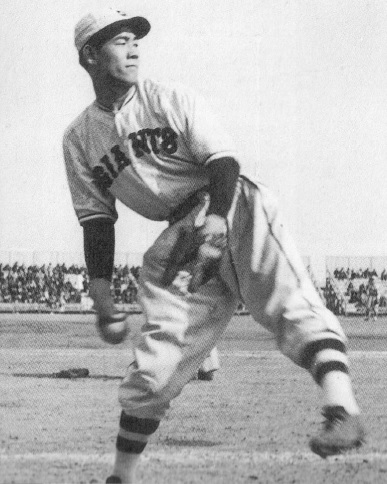

中国大陸に軍を進めていた時期にも、野球が行われていて、どうにか試合を続ける努力がなされていたのです。17歳の沢村栄治は、ピッチャーで、日本が招待したアメリカチームの名選手、ベーブ・ルースやルー・ゲーリックらと対戦し、多くのバッターを三振に打ち取るほどでした。1934年(昭和9年)11月20日、静岡の草薙球場でのことでした。ゲーリックに打たれたホームランの一点だけを奪われて敗戦でしたが、アメリカのチームは、沢村の怪投に度肝を抜かれ、沢村は一躍注目されたのです。

その後、沢村は読売巨人軍で活躍するのですが、日華事変(日中戦争)が始まって、兵士として中国の戦線に送られるのです。ボールを手榴弾に握り変えて、最前線で大活躍をしますが、野球人生を縮めるほどに肩を壊してしまいます。その兵役を終え帰国し、野球に復帰しますが、以前のような快投乱舞は、もうできませんでした。やがて巨人軍から解雇され、悲運の野球人生を終えようとする頃、3度目の応召で南方戦線に向かいます。ところが途中、東シナ海の屋久島付近で、米軍の攻撃で船が沈没して、亡くなってしまうのです。あの快投から10年後の1944年、沢村栄治27歳でした。

.

それから80年経った現在、名ピッチャーの沢村栄治を彷彿とさせる、大谷翔平がMLBでの信じられないほどの活躍を見せています。怒らせた人は多々いるでしょうけど、これほどアメリカ人、アメリカの野球フアンを熱狂させ、喜ばせた日本人は、この大谷翔平以外にはいないのではないでしょうか。衝撃的な活躍を見せ、今も、World Seriesの最中で、Toronto Blue Jaysと対戦中で、驚異的な投打二刀流で大活躍をしています。

このような時の到来を、誰が予想したでしょうか。体力的にも態度にも、アメリカのMLBフアンが称賛し、高く評価するほどの選手の出現をです。94歳の電気店、ミシン店を経営してこられた方と、この月曜日にお会いしてお話をしました。市民大学で机を並べて学んだ同級生でもあり、自治会の元会長さんでもあるのです。この方が、31歳の大谷翔平を諸手をあげて誉めておいででした。

アメリカのサンフランシスコと、カナダのトロントを、上の兄と一緒に 訪問した時に、教会の牧師さんが、それぞれ案内してくださって、大リーグのbaseballを観戦したことがありました。その折、二都市の球場で、それぞれ、もう引退したイチローと松井秀喜の活躍振りを観たのです。子どもの頃にも兄たちに連れて行ってもらって、後楽園球場で日本プロ野球の巨人戦を観戦したことがあります。その時も超満員だったので、いまのアメリカンリーグも同じです。沢村栄治や川上哲治、そして村上雅則、野茂英雄などの初期の選手がいて、今の大谷翔平、山本由伸らがいるMLBでの驚くべき活躍があるのでしょう。

アメリカ人野球選手と比肩でき、彼ら以上に活躍する姿を、戦火に散った沢村栄治、その他の多くの戦死された職業野球人のみなさんは、想像もしえなかたことに違いありません。

(“ いらすとや“のピッチャー、”ウイキペディア“の沢村栄治、MLBのロゴマークスです)

.