.

.

『おとめイスラエルよ。わたしは再びあなたを建て直し、あなたは建て直される。再びあなたはタンバリンで身を飾り、喜び笑う者たちの踊りの輪に出て行こう。(新改訳聖書 エレミヤ31章4節)』

捕囚の民となって、異国に連れて行かれても、父祖に約束された地、カナンに帰って来られるのです。だから今は泣いていても、やがて笑える時が来るという、主の約束のことばを、ユダヤ人は信じ続けています。イスラエルの人たちは、国を追われ異国に住んで、どこででも嫌われてきています。それでも自分たちの民族のアイデンティティを失わず、住み着いた地で、宗教的に同化しなかったので、受け入れられずに嫌われたのです。だから神には認められていました。

しばらく私たちが過ごした中国にある開封、上海、ハルピンの市街地に、ユダヤ民族のコミニティーがあるのですが、その中で、開封から教え子が来ていたことがあって、遊びに来るように誘われながら、帰国してしまっていたのです。聖書の神に約束された民で、虐げられ、迫害され、嫌われ続けてきた民ですが、神の約束にしがみつきながら生き続けてきた民の子孫で、笑える日が来ることを、彼らは待ち望んでいたのです。

日本人の中にも、ユダ人の子孫だと主張する人たちがいます。「日ユ(猶太のユ)同祖論者」で、失われたユダヤ十部属の末裔だと信じているのです。皇室にあって、天皇の祖もユダヤ人であり、皇室伝播の諸行事の中に、ユダヤ的なものが残されていると、主張する方もいるのです。

日本の軍人の中に、樋口季一郎という方がいました。私の祖父の世代になる方で、戦時下、大陸で、30000人以上のユダヤ人亡命者を助けておられます。その数は、リトアニアの日本領事館で勤務していた、難民に査証を発行した杉原千畝よりも、はるかに多くのユダヤ人だったのです。

旧ソ連と中国の国境に、オトポールという街があり、中国側には満州里が接しています。そのオトポールに、多くのユダヤ人の難民が逃れて来たのです。1938(昭和13)年3月8日、樋口は、その情報を聞きます。人道的には救助したかった樋口は、自分は軍人であって、同情だけの行動を躊躇したのです。慎重を期して考えた挙句、軍人としての地位からの失脚も覚悟してしまいます。

そこで、ユダヤ人救出を決意し、食料や衣服の手配する様に、部下に指示を与えました。上海に向けて、南満州鉄道の特別列車を出す様に要請し、それが実現したのです。そして3月12日、その列車で、ハルピンに到着したユダヤ人に、査証(visa)が発行されます。杉原千畝が、リトアニアで発行した「命のビザ」よりも2年ほど前のことでした。

『いま飢えている者は幸いです。やがてあなたがたは満ち足りるから。いま泣く者は幸いです。やがてあなたがたは笑うから。(ルカ6章21節)』

無事に逃れ切った多くのユダヤ人は、ナチスドイツの図ったユダヤ人撲滅運動から逃れることができたのです。樋口季一郎は、陸軍中将の身分で、敗戦を迎えます。樋口に対し戦犯としての訴えを、ソ連は要求しました。戦前、特務機関員としてソ連に滞在していたことがあったので、ソ連は、「スパイ罪」を突きつけるつもりでいました。

その危機を救ったのが、樋口に命を救われたユダヤ人たちでした。世界ユダヤ協会(本部はニューヨーク)は、素早く動いて画策するのです。ソ連の要求を飲まない様にするために、アメリカ国防総省に訴えたのです。それで、樋口に対する戦犯とするソ連の画策が終わります。あの狂乱の戦時下に、こんな行動の人がいたということは、素晴らしいことではないでしょうか。

ユダヤ人は、よくても悪く言われても、神の選民なのです。私は、エルサレムの平和を祈っています。聖書が、そう記しているからです。そして、キリストの教会とユダヤ人のためにも祈ります。双方とも、神の民であり、神さまの愛の対象であるからです。整えられて、救い主イエスさまのおいでを待ちたいのです。

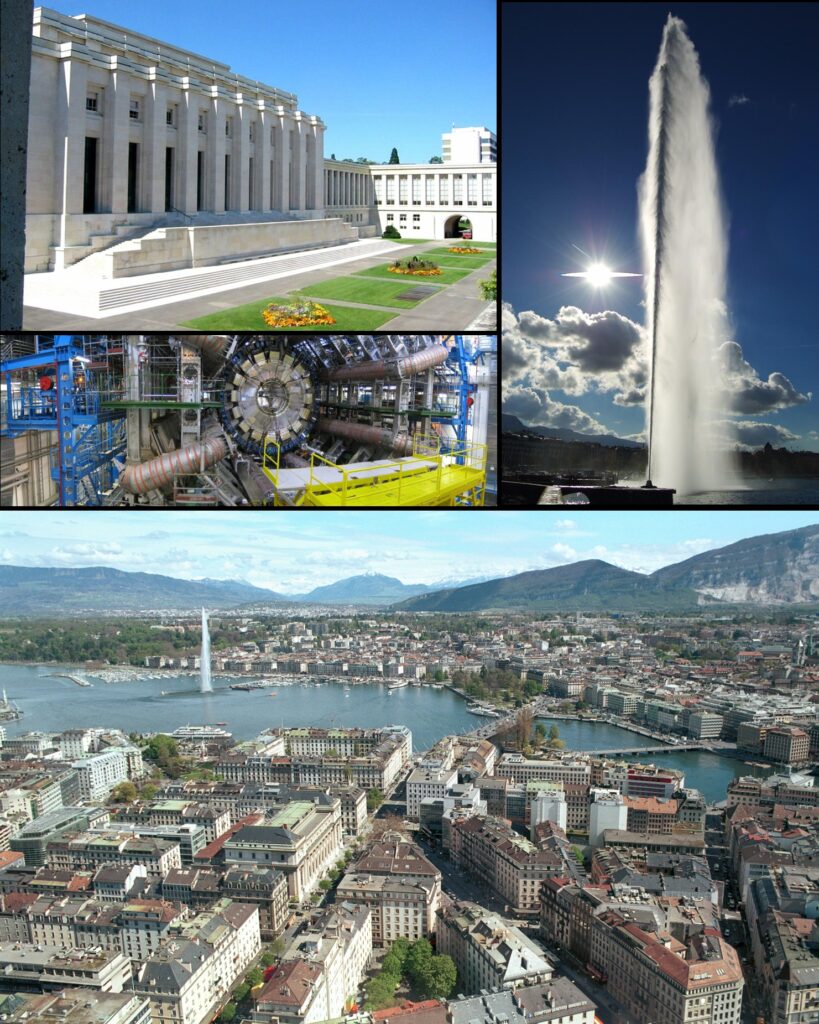

(“ウイキペディア“のイチジクの葉、ハルピン駅です)

.