.

.

京の都から、毎年春になると、日光にある「権現様(ごんげんさま)」と称された徳川家康の墓所を訪ねて、幣帛(へいはく/供物)を供える旅を、公家の一行がし、東照宮に参内していました。この一行は三月末か四月一日に、京を発って、中山道から例幣使街道を経て日光に向かい、四月十五日までに日光に到着したのです。翌朝、東照宮に幣帛を納めたのです。それは江戸幕府を開いた家康の威光の凄さが、強く示された年中行事でした。幕末、明治維新まで続いたそうです。

この使者を「例幣使」と呼び、この街道を日光に向かって歩き通したのです。雅(みやび)などとは程遠い彼らは、天皇の名代(みようだい)ということで、その横柄ぶりは際立っていたそうです。迎え入れる宿場や街道沿いの住民は、紛々やる方なく、業を煮やしたほどの嫌われ者だったのだそうです。京を出て、中山道を下り、上州倉賀野宿から日光今市宿の例幣使街道で、一行はやって来たわけです。ここ栃木も宿場町でしたが、今では、その風情は感じられません。

この一行は、務めを終えると、京への帰りは日光街道で宇都宮に出て、そこから江戸に向かった様です。そこで数日、憂さを晴らすように遊興し、東海道を京に向けて帰っていったのです。先週末、栃木を出て、静岡に向かったのですが、今では高速道路網が張り巡らされていて、奥州街道ではなく東北自動車道、圏央道、東名高速道路を利用しての旅でした。例幣使一行が帰っていく道を、何度か横切ったのだろうと思うと、その遠さや険しさ、雨で増水して川留めで、待たされていたことなどを思い巡らすと、ちっとこの一行に同情的にもなってしまいました。

.

.

日本橋を出立して、 江戸から京都までは約492km、普通、歩くと2週間ほどかかったのだそうですから、駿河の掛川宿までは、四、五日掛かっていたのでしょうか。八十代の老夫婦だったら、もう、そう言った旅など、することはなかったことでしょうけど、駕籠に乗れる身分でもなさそうですし、あんなに窮屈で揺れる箱に座っていられそうにありませんが、もし歩いたら何日を要したことでしょうか。そんなことを思いながら5時間ほど、息子の運転する車に同乗していました。

その便利さ、快適さ、道々にはサービスエリアがあって、立ち寄っては用を済ませたり、食事もできる、この時代の溢れるような行き届いた備えに感謝したのです。まだ現役の頃は、熊本や倉敷に、車で行ったことがありましたし、何時間運転しても大丈夫だったのを思い出してしまいました。息子に乗せてもらえたのは、なんと感謝なことではないでしょうか。竹筒ではなく、ペットボトルを持ち、草鞋ではなくスニーカーを履き、団子ではなくクッキーやバナナも、手元にあっての一日の旅でした

道路脇に茶畑があって、それを眺めていましたら、♯ 清水港の名物はお茶の香りと男伊達・・・・♭ の歌の文句まで出て来てしまいました。かつては長閑(のどか)とか、悠長な旅とは言えない、けっこう厳しく辛い歩きの旅だったに違いない、弥次喜多の様な膝栗毛だったのでしょう。私たちの今回の旅は、息子に完全にお任せだったのですが、彼が子どもの頃は、私が、貰い物のだいぶくたびれた車を運転していました。途中で故障したりが多かったのですが、息子は、同じ中古でも、けっこうgrade の良い車でしたから、時代差があったわけです。

それでも将来ある子どもたちを大切に育てたつもりでした。大事故からも大怪我からも守られ、修理しながら、取っ替え引っ替えしていたのが懐かしく思い出されます。旅の様子は、そんなでしたが、お世話になった方の遺家族との交わりは、感謝でした。激励のつもりが、逆に慰められたり、力付けられたりの訪問でした。家と教会堂の北側には、けっこう大きな農業用水池があって、地域のみなさんのもので、場所的に教会所有の池の様で、自然的に素敵な所にお住いなのです。そこに雑草が繁茂すると、彼が率先して刈っていたのだそうです。地域のみなさんにも感謝されていた主の僕だったわけです。

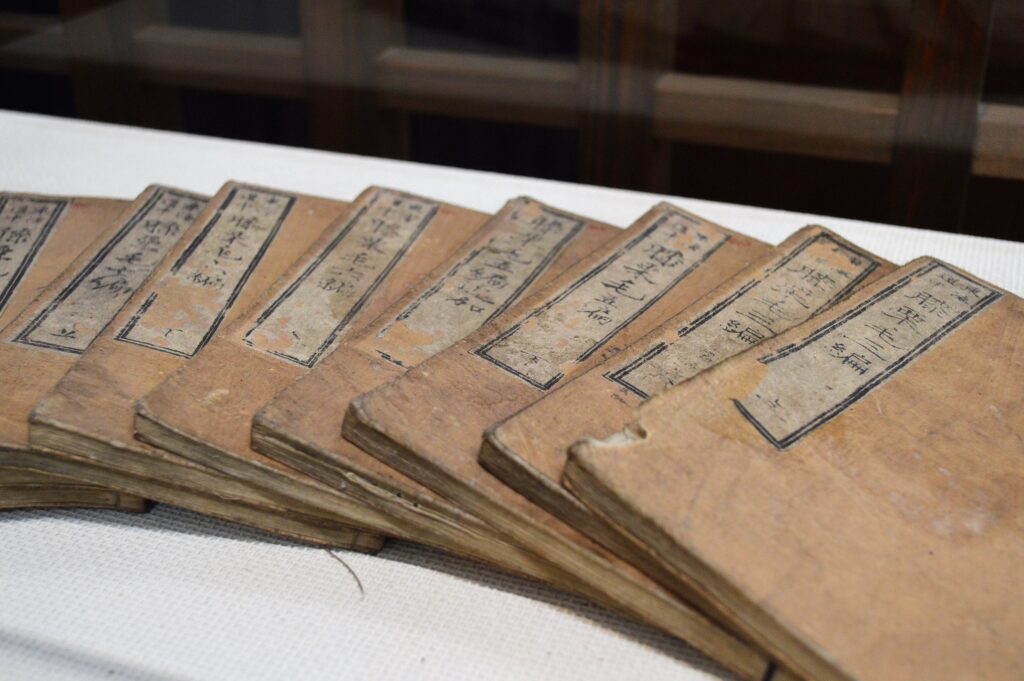

(ウイキペディアの「東名高速道路」、「東海道中膝栗毛」の写本です)

.