.

.

子どもの頃の外国映画といえば、アメリカのカウボーイや保安官が主人公の映画でした。ちょうど日本映画のチャンバラ映画と筋書きが似ていて、弱きを助けて、強きをくじく主人公が、ヒーローとして登場するのです。テレビが登場すると、西部劇が、リバイバル放映されたり、牛の群れを追って、草原をゆく男たちの物語が多く取り上げられていました。

OK牧場とかララミー牧場といった、広大な草原が舞台で、馬にまたがり、頭にテンガロンハットを被り、手には鞭や手綱が握られ、靴は、馬の腹を蹴る滑車のついたブーツ、腰に拳銃を下げるといったスタイルでした。ジョン・ウエイン、ゲーリー・クーパー、ヘンリー・フォンダ、アラン・ラッド、クリント・イーストウッドなどの名優たちがいました。

1950年代の終わり頃に、チャンネル数の増えたテレビ局が、独自のシリーズを放映していたのです。「ローハイド」という題の映画が、毎週同一曜日の夜の番組にあり、それを観たのです。南北戦争後、1870年代のアメリカの西部が舞台でした。サンアントニオ(テキサス州)から、セデリア(ミズーリ州)まで、3000頭の牛を運ぶ物語でした。そんな時代の草原で、牛を追うカウボーイたちが事件に巻き込まれたり、友情や隊長への従順や争いなど、実に興味深い話だったのです。

ところが映画は、世界中で作られていて、フランス映画もあったのです。「望郷(ペペルモコ)」という、戦前に作られた映画が、テレビに登場したのです。三十代のジャン・ギャバンが、主人公を演じ、独特なメロディーが流れて、人気を博したのです。パリで悪名高い泥棒のペぺ(ぺペルモコ)が、パリ警察の追跡を逃れて、北アフリカのアルジェリアのアルジェのカスバと言lわれる地区に逃げ込むのです。

「男の哀愁」、「望郷」が漂い、アメリカ映画もフランス映画も、そして日本映画も、物悲しい哀調が漂っていて、十代の私には、父の世代の物語が、やがて自分が大人になると、そんな中を生きるのかと思うと、複雑な思いもしていたのです。

この映画に、強く影響されて、ある歌が生まれました。1955年に、作詞家の大高ひさをが作詞した、「カスバの女」との題の歌が流行りました。

1 涙じゃないのよ 浮気な雨に

ちょっぴりこの頬 濡らしただけさ

ここは地の果て アルジェリヤ

どうせカスバの 夜に咲く

酒場の女の うす情け

2 唄ってあげましょ わたしでよけりゃ

セーヌのたそがれ 瞼の都

花はマロニエ シャンゼリゼ

赤い風車の 踊り子の

今更かえらぬ 身の上を

3 貴方もわたしも 買われた命

恋してみたとて 一夜(ひとよ)の火花

明日はチュニスか モロッコか

泣いて手をふる うしろ影

外人部隊の 白い服

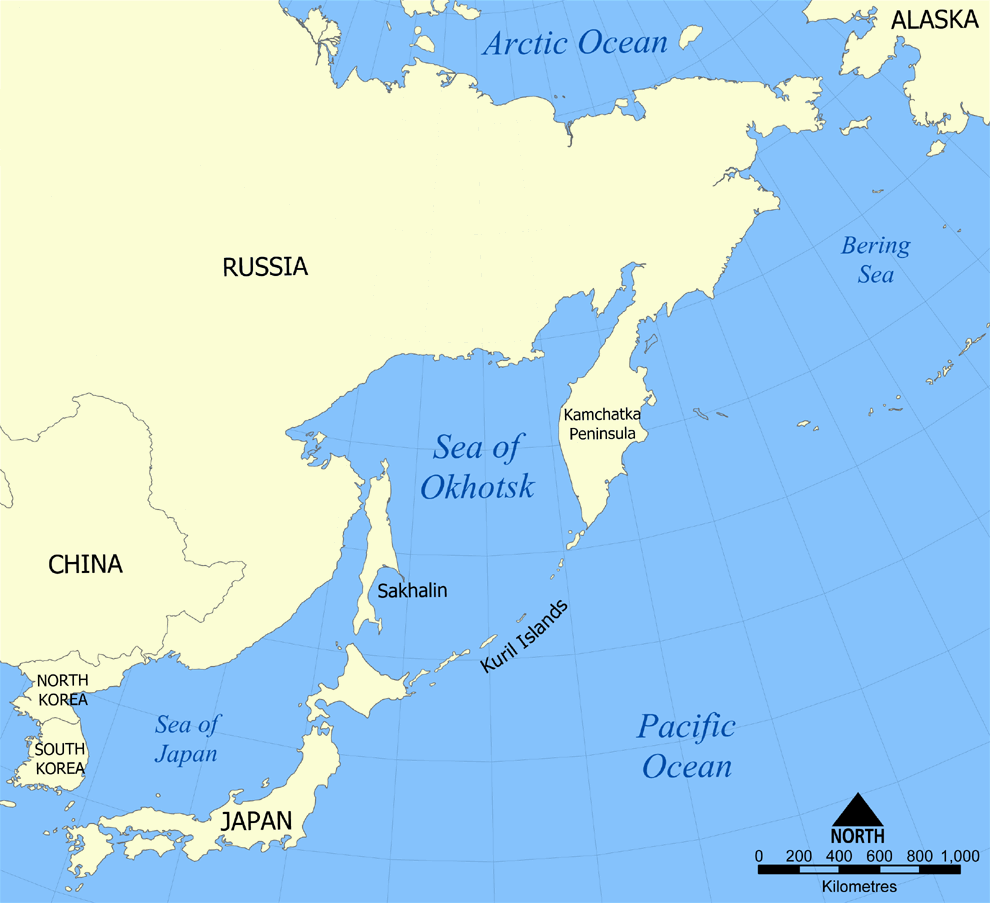

よくラジオで聴いたのです。初めて聞く国名、街の名で、地図を開いて確かめた覚えがあります。地中海の南の北アフリカの国でした。その歌詞の中にあった、「外人部隊」、「白い服」が強烈に印象的だったのです。映画を見る様になって、この歌に出てくる、「アリジェリア」と「カスパ」には、異国情緒のある響きがありました。そして、自国民ではないのに、外国の軍隊の兵士になる、しかも日本の青年たちが、志願していたのを聞きました。

若い頃に、べトナム戦争に志願すると、アメリカの戸籍がもらえるという誘いがありました。戦争が好きなのかどうか、ただ外国籍は魅力的でしたが、ベトナムに行こうと思ったことはありませんでした。誘惑された知人もいた様です。あの頃に聞いたのが、この「外人部隊」でしたが、岩手県の代表で、今夏の甲子園大会、全国高等学校野球選手権大会に出場する選手の一覧表を見て、これを思い出したのです。

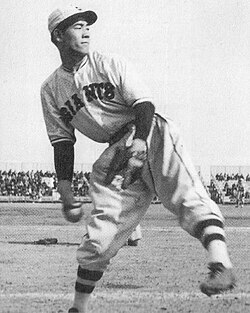

この学校の野球部の大会出場枠の20人のほとんどが、岩手県か、東北の中学校の出身でした。その中で二人だけが岩手と東北以外の出身なのです。出場校の中の公立校は、ほんのわずかで、ほとんどの私学の名門校は、中学の野球部や、シニアクラブの選手なのです。勝つための選手集め、各都道府県代表校ろなるための優秀な選手たちが、招集されています。

なんだか、そのクラブの同窓会、OB会の様に感じがしてしまいます。サッカーも同じ様なチーム作りの様です。注目されない不人気の運動部は、そういった動きにはなっていません。がっくのなかの出身者でチーム編成がなされます。何か、「青田買い」の様に思え、プロの予備門の様な色彩が強烈になってしまっていて、学校スポーツの意味が消えてしまっている様で、寂しい思いがします。

親元から離れて、3年間、合宿生活をして過ごすのも、花の青春なのでしょうか。そういった形で学校経営をしていかなければならない現実があって、野球界の「外人部隊」、ちょっと寂しく、哀愁の風が吹き荒んでいる様です。練習着の「白い服」を着た、無名選手たちが、野球ばかりではなく、多くの運動部にいて、汗まみれ、泥まみれになって、この猛暑の夏も、学校にグラウンドで練習している姿こそが素敵なのです。

郷土を代表する学校という点からすると、その郷土で養い育った選手たちで、チームを構成してもらいたい気持ちが、強くあります。自分の地元の地区予選の組み合わせ表を見て、あの名だたる不良校が、今では高偏差値の学校になって、部活動も活発でいて、何十年も時が経っての今になって、その意外性が、とても素晴らしいと思わせられたりもします。

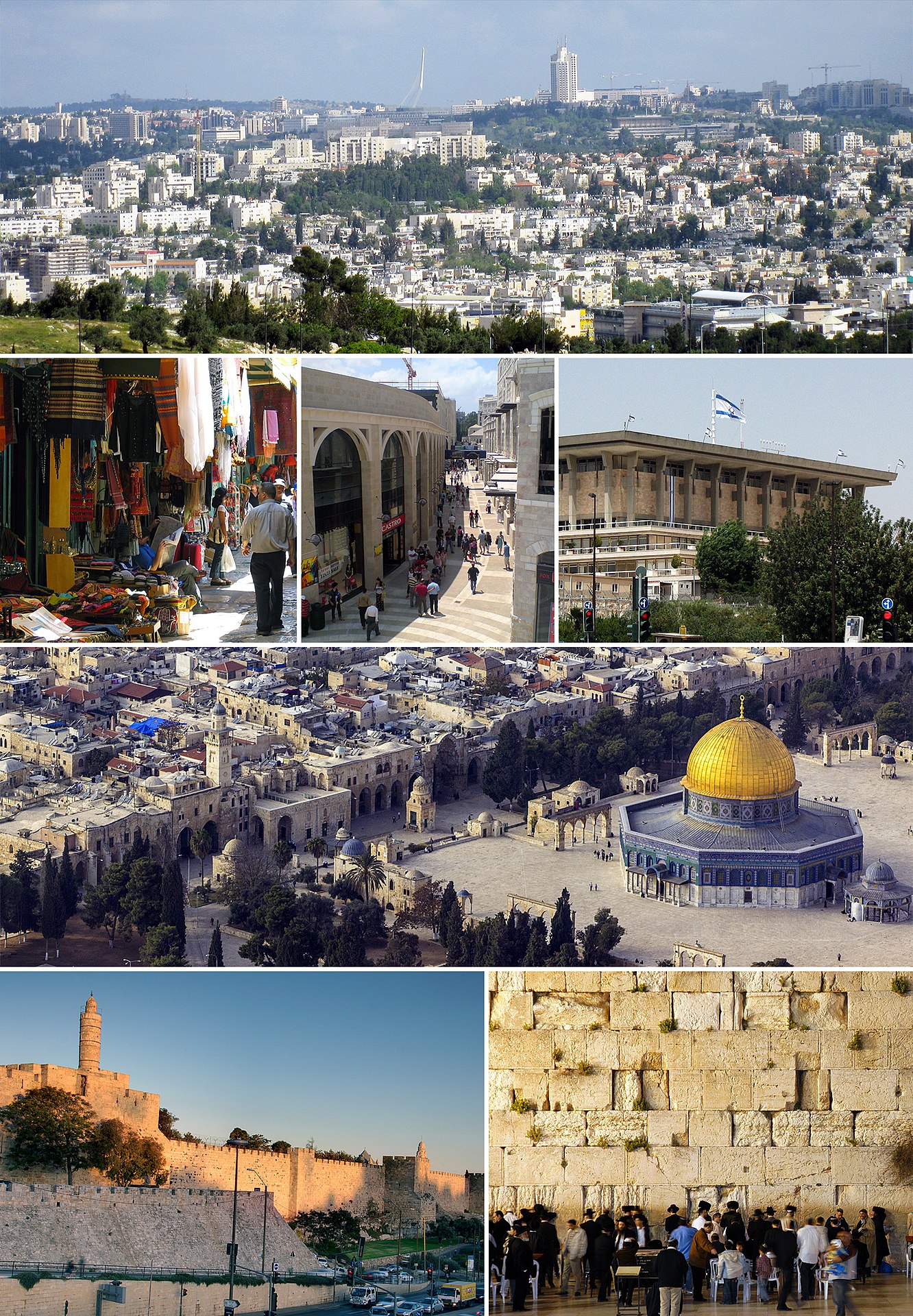

(ウイキペディアの首都「アルジェ」、「甲子園大会」の様子です)