.

.

「鉄道唱歌」、旅情を誘って「ピョンコ節」のメロディーで歌われた歌なのだそうです。作詞は、大和田 建樹(おおわだ たけき)がされ、この方は、詩人で、東京高等師範学校の教授、国文学者でもあり、立教女学校や青山女学院でも教えていました。あの「故郷の空」の作詞でも有名なのです。

日本で最初の陸蒸気(おかじょうき/蒸気機関車)は、東京駅ではなく、新橋停車場始発で横浜停車場(現在の桜木町駅)まで走ったのです。明治5年(1872年)のことでした。汽笛の一声を、どんな思いで、文明開花のさなかで、東京市民は聞いたのでしょうか。

「新橋」

汽笛一声(いっせい)新橋を

はや我汽車は離れたり

愛宕(あたご)の山に入りのこる

月を旅路の友として

「横須賀」

汽車より逗子を眺めつつ

早(はや)横須賀に着きにけり

見よやドックに集まりし

わが軍艦の壮大(そうだい)を

「島田」

春さく花の藤枝も

すぎて島田の大井川

むかしは人を肩にのせ

わたりし話も夢のあと

「京都」

扇おしろい京都紅

また加茂川の鷺しらず

みやげを提げていざ立たん

あとに名残は残れども

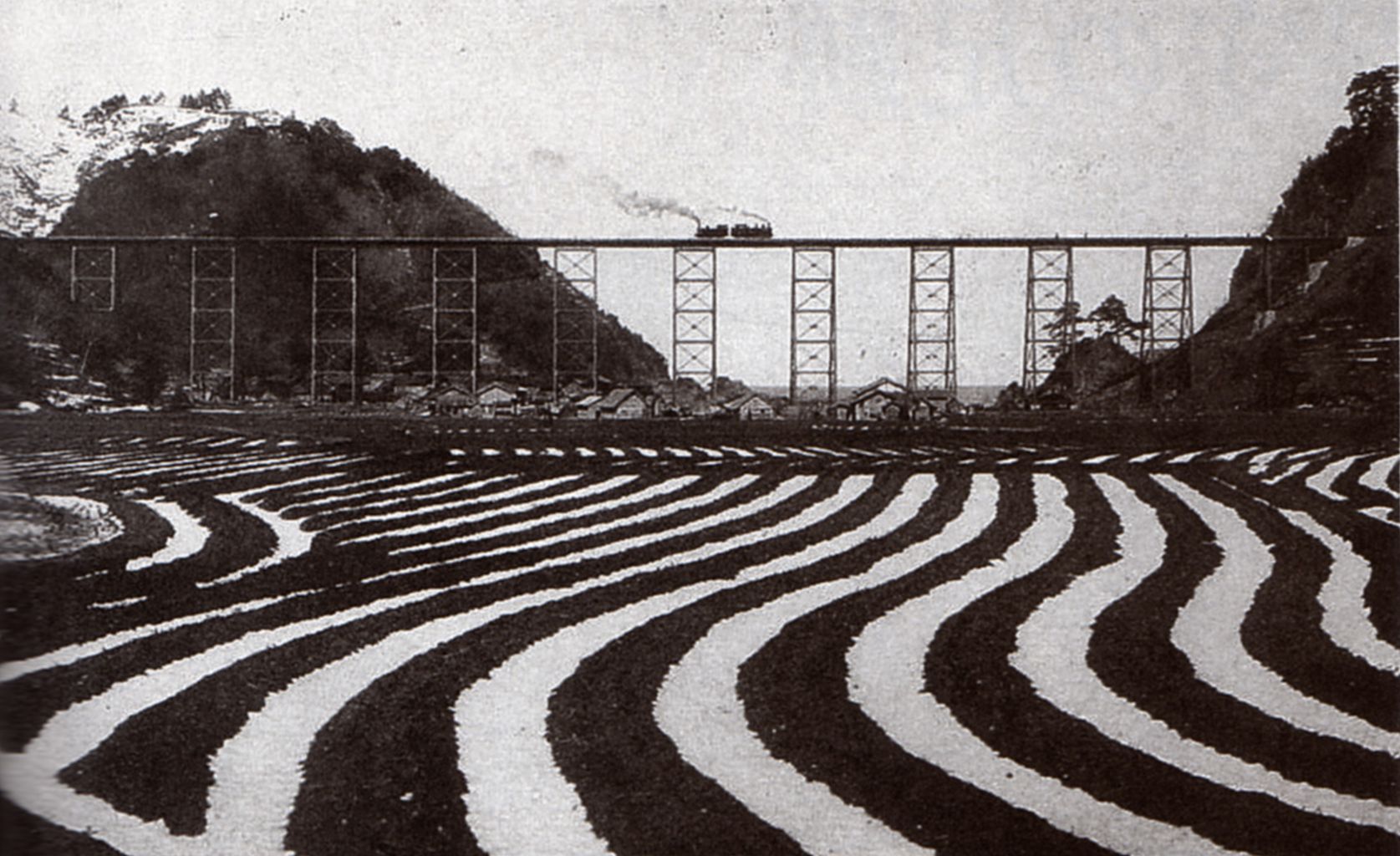

「余部(あまるべ)」

香住に名高き大乗寺

応挙の筆ぞあらはるゝ

西へ向へば余部の

大鉄橋にかゝるなり

「今市(出雲)」

今市町をあとにして

西へ向へば杵き築町

大國主󠄁をまつりたる

出雲も大社にまふでなん

「甲府」

今は旅てふ名のみにて

都を出でて六時間

座わりて越ゆる山と川

甲府にこそは着きにけれ

「日野」

立川越えて多摩川や

日野に豊田や八王子

織物業で名も高く

中央線の起点なり

自分に関わりにある駅や路線の駅を歌ったものを取り上げてみました。「鉄道唱歌」は、東海道線から歌い始められていて、第一集から第六集まであって、399番まであるそうです。大正期までに、その歌集は、2000万部も売れたとのこと、明治や大正の時代にも、後になって「鉄ちゃん」と呼ばれる鉄道フアンがいたのでしょう。

先週、東武日光線、伊勢崎線、JR武蔵野線、中央線を乗り継いで、出掛けてみました。実に遠出は久し振りで、沿線の風景がだいぶ変わったのを感じたのです。都心から離れた街に住んでいますと、都会の乗り換え駅の雑踏に巻き込まれる様で、もうついていけないのを感じてしまったのです。

弟から、下の兄が弱くなった様だと聞きましたので、まず弟の家を訪ね、仕事休みだった姪の運転する車で、兄と義姉を訪ねたのです。聞いたのとは違って、兄が元気そうにしていて安心した次第です。寿司の折り詰めを、弟が買ってくれ、兄の世話を焼いている姪が、惣菜やケーキを持参してくれて、美味しいお昼を共にできて、嬉しく、楽しいひと時でした。

あんなに元気で、野球小僧をやっていた兄で、ずいぶん優しくしてもらったのです。聖書に、『兄弟は苦しみを分け合うために生まれる。』とあって、苦楽を共にしてきた兄や弟、上の兄は元気と聞いて安心していますが、八十路をゆく四人兄弟が、こういった交わりができて、帰りに、最寄り駅までえきまで送ってもらい、また電車の旅をして、家に帰ったのです。二親に感謝し、兄弟喧嘩を激しくして、今は荒い遊びから解放され、労り合えるのは素敵なことだと感謝した電車旅でありました。

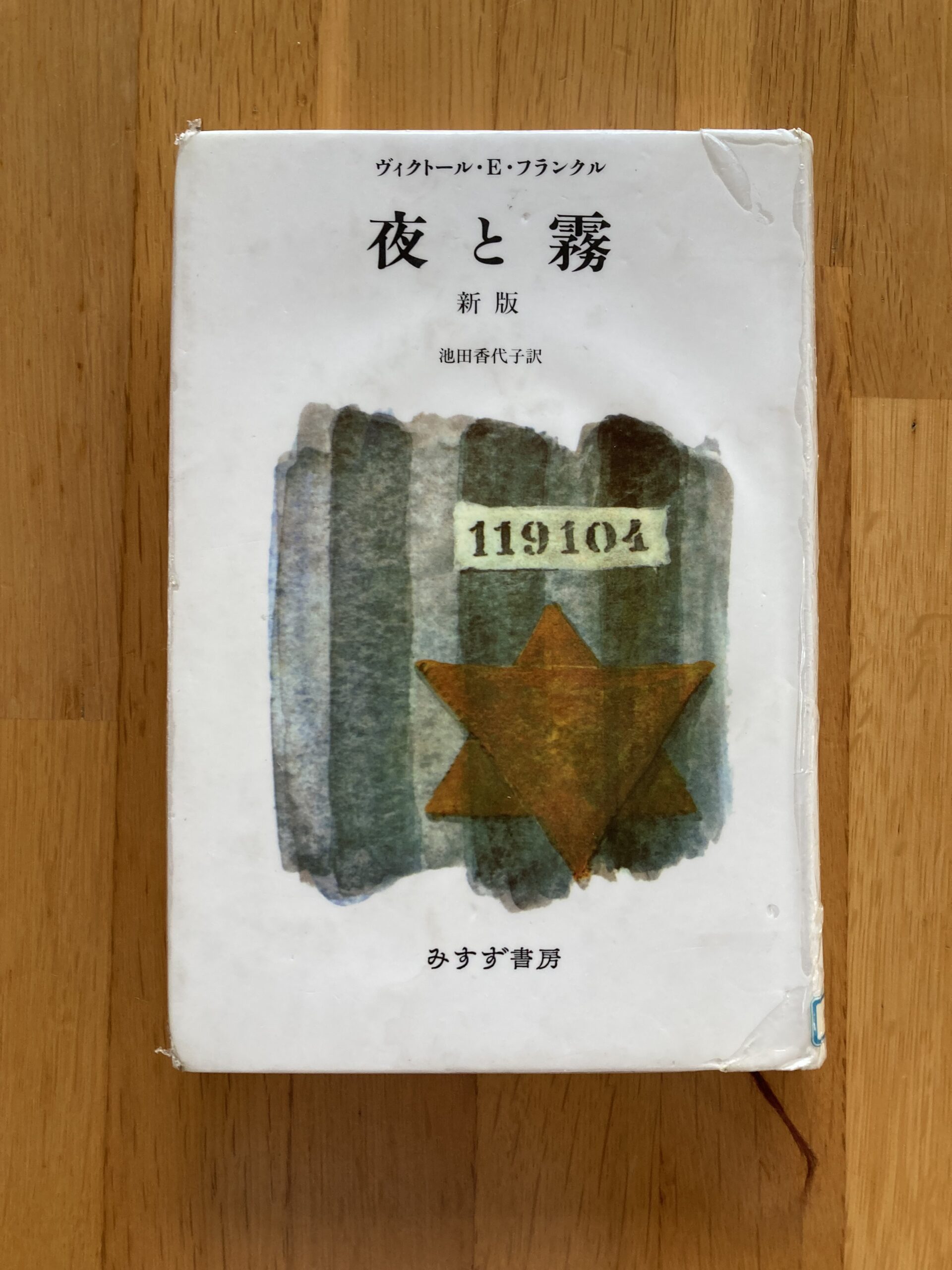

(シンテリの「四人兄弟」、ウイキペディアの大正期の「余部鉄橋」です)

.